顔面輪郭形成術 オトガイ(あご)・顎削り前進(顎を前に出す)

手術の方法

オトガイ水平骨切り術

麻酔

手術は全身麻酔下に行われます。

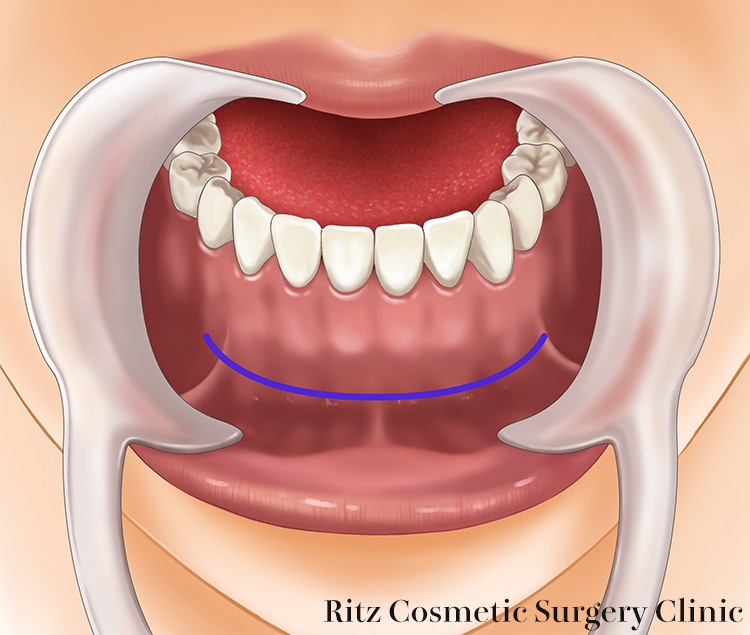

切開

切開は口の中(下口腔前庭U字型切開)から行います。第1小臼歯下方にて粘膜直下にオトガイ神経の分枝があるため切開の際には注意します。通常手術範囲はオトガイ部の骨だけではなく、下顎角(エラ)に向かってグラデーションをつけながら慣らしていくので、必要十分な切開を行います。歯茎の溝に沿った傷は、切開の長さの如何を問わず術後に傷が目立つことはほとんどありません。

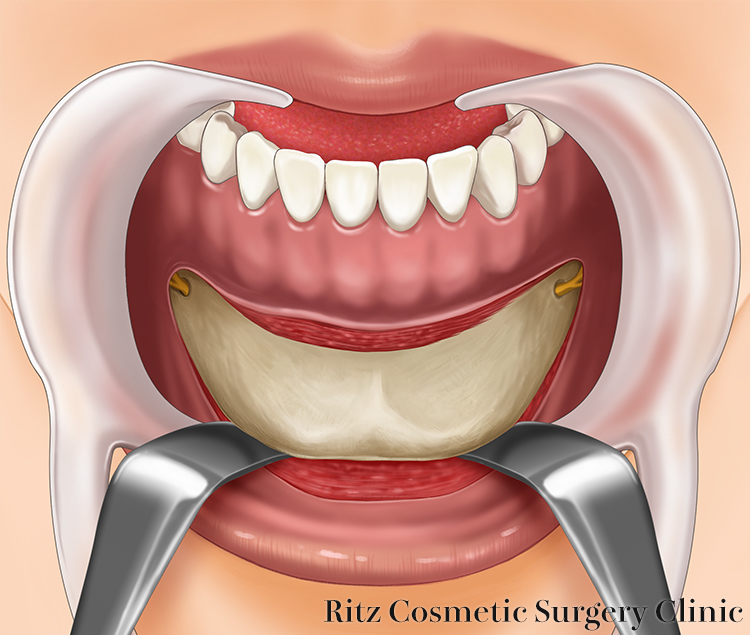

剥離

切開後は骨膜下にて下顎正中下縁まで剥離後、底面に停止するオトガイ筋群はできるだけ剥離せず温存します。末梢骨片への血行を可及的に温存します。剥離し過ぎた場合には術後に骨片への血行が不足して、骨片の吸収が進むことがあるからです。

両側のオトガイ神経を確認し、さらに下顎枝前縁粘膜切開から下顎角に向かい骨膜下剥離を行い、オトガイ孔の下方にてこれらの剥離腔を交通させます。オトガイ神経周囲では術後の牽引麻痺を最小限とするために周囲軟部組織は温存しておきます。

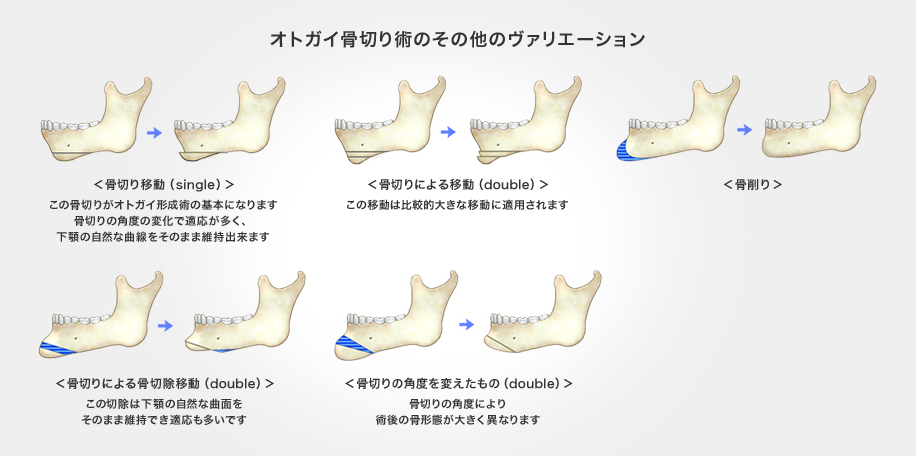

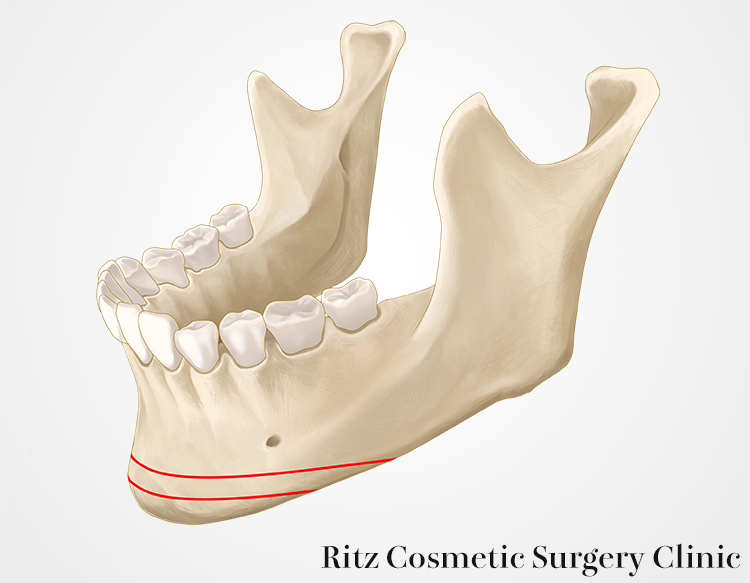

骨切り線のデザイン

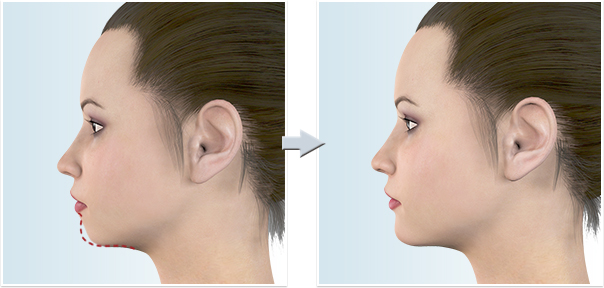

オトガイを前進させるだけの場合とオトガイを短くしながら前進させる場合では骨切りデザインが違います。骨切り線は術前より3次元模型上で設定しています。

オトガイ短縮+前進の場合には、上方の骨切り線は、オトガイ孔から6~8mm下方に設定します。オトガイ前進だけであればこの水平方向の骨切りだけを行うことになります。下方の骨切り線は骨切除幅に応じて決定します。但し末梢骨片の厚みは最低でも5mmは残します。これ以下になるような場合には、切除する中間骨片を控えめに行うべきです。

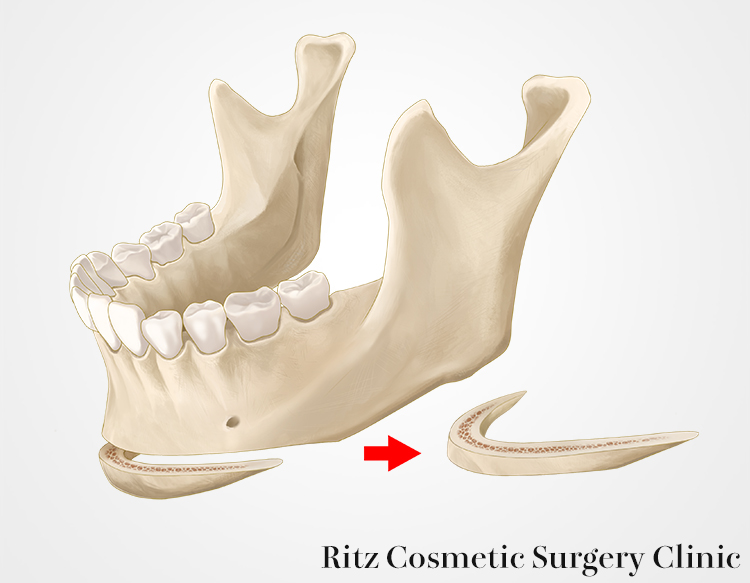

骨切り

サジタル骨鋸を用いて予定短縮量の切除幅で平行に水平骨切りして、中央骨片を切除(中抜き)します。骨片移動後には両断端部に段差が生じるため、この処理が必要になります。

末梢骨片のプレート固定前に大まかに段差を慣らしておきます。

遠位骨片を骨把持鉗子で予定の移動位置に仮固定した状態で両断端にマーキングし、骨片固定前にスプーン型リトラクターで周囲組織をガードしながらラウンドバー、オステオトームにて下顎角方向に向かって下顎骨底面を削骨していきます。

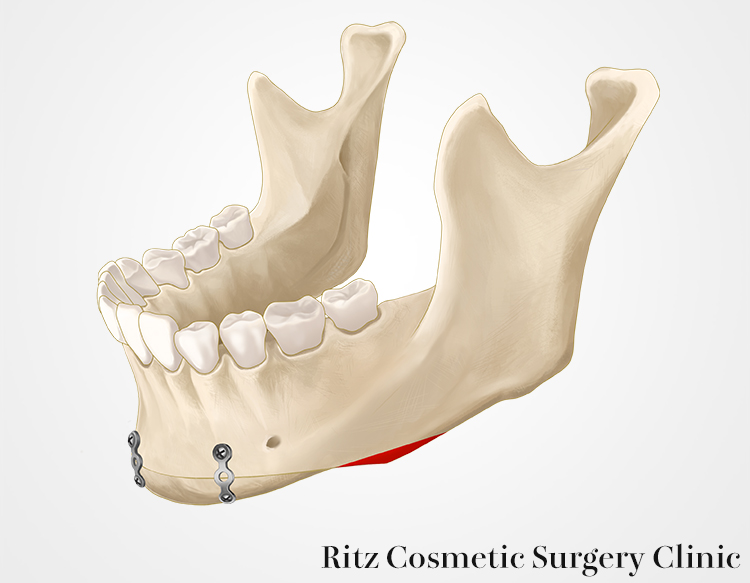

骨片固定

遠位骨片を術前の予定通り前進させて、プレートで固定します。骨片を前進させる場合には、オトガイ筋群による後戻りを防止するため強固なプレート固定が必要になります。私はロッキングプレート(シンセス社)を使用し、強固な固定を行っています。

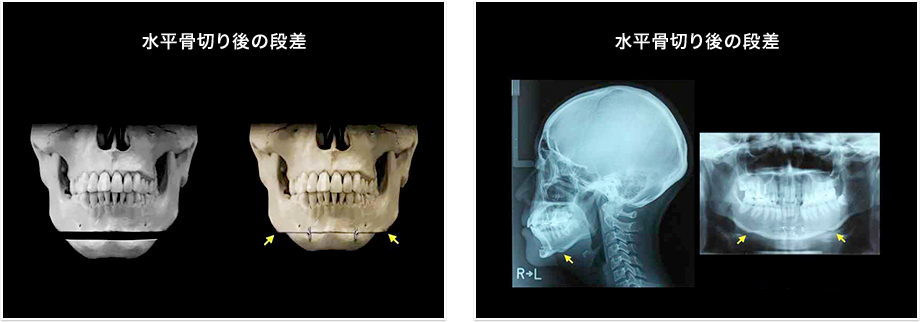

両端の段差処理

骨片固定後の段差は、慣らさずに残しておきますと、手術後に目立ちます。指で骨の底面を確認し段差がなくなるまで丁寧に削る必要があります。というのは、この段差は通常オトガイ孔の下あたりで、神経を温存して損傷しないように削るのはコツを要します。下歯槽神経の走行はオトガイ孔から2cm外側で最低点を通り、段差を慣らしていく際には常に細心の注意を払わなければなりません。

オトガイより外側の削骨範囲は、オトガイ~下顎角(エラ)の中間地点くらいまでの底部を慣らすことになります。下顎下縁形態に応じてオステオトームは3種類(弱弯・中弯・強弯)用意して使い分けています。また、症例によっては下顎骨下縁を下顎角方向に向かってオッシレーティング骨鋸にて骨切りする必要がある場合もあります。細かい修正はラウンドバー、ピエゾなどを使用します。

※ 3次元模型が大変役に立ちます。3次元模型がないと全く勘だけでの手術となり、神経損傷の危険率が高まりますので、3次元実体模型は、本手術の必需品です。

閉創

術野を洗浄後、骨膜縫合、粘膜縫合と2層に閉創します。ペンローズドレーンを細く細工して中央部に2本、オトガイ神経外側に各1本の計4本留置します。このドレーンは退院時に抜去します。